Rafael Navarro Zaá es maestro de Educación Primaria. Miembro del colectivo DIME. Aficionado a la lectura. Autor de los poemarios «En segunda persona» publicado en 2015, «No sé ponerte nombre» en 2022, y de la novela «Los posos del café» en 2019. Desde 2014 participa en el taller de novela de la Librería Casa Tomada. Blog de aula «Lápices y cuadernos».

Suelen asaltarme los complejos cuando veo que no soy capaz de enseñar algo como debería. Procuro

estudiar la didáctica suficiente, pero claro está, cuanta más aprendo, más me doy cuenta de lo que

me falta por aprender. Emerge, entonces, ese síndrome del impostor que te hace pensar en todos

esos alumnos/as que pasaron por tus clases y no pudiste atender con lo que ahora sabes.

Recuerdo una niña de sexto que escribió un cuento y no sabía cómo explicarle que su texto, aun estando

correcto (tenía su introducción, desarrollo y desenlace) podía ser mejorado. Pasaba inmediatamente

del problema a la solución, pero yo solo conseguí expresar circunloquios y divagaciones que a mi

alumna de nada le sirvieron. Acumulé bibliografía y me puse a estudiarla. Un libro me llevó a otro.

Leídos Cassany, Vladimir Propp, Joseph Campbell o Rodríguez Almodóvar, tengo todavía pendientes a

Silvia Adela Kohan y Greimas. Mi formación consiste en eso: tapar agujeros que al tocarlos se hacen

más grandes. Eso sí, ahora me gustaría tener a aquella alumna delante. Pero ya no está.

Como maestro de primaria, añadamos otras áreas como Matemáticas, Ciencias o Plástica.

Hablo –pregunto, más bien– a especialistas en didáctica de cada una de esas materias y, al tiempo

que aclaro mis dudas o veo posibilidades de actuación, también me crece el vértigo por todo lo que

me queda por aprender. El síndrome del impostor puede llegar a ser enorme.

Y sí, he dicho Plástica. Esa asignatura de solo una hora semanal, pero que también hay que

impartir decentemente. Este curso doy clases de esa materia a un 5.° de primaria. Llevo tiempo

tratando de leer al respecto. Que la clase no consista simplemente en hacer manualidades siguiendo

unas instrucciones. Que también hay que aprender a mirar y no solo una obra; también un cartel o

un anuncio de televisión… Que hay que aprender a adoptar una postura crítica más allá del «me

gusta» o «no me gusta», que expresen sus opiniones libremente… que realicen sus obras según la

técnica o el autor/a estudiados, pero desde su perspectiva y creatividad.

Durante tres sesiones hemos estado trabajando en torno a la técnica del tachismo (se conoce

también como Caviardage o Blackout poetry). Básicamente, consiste en coger un texto cualquiera,

elegir palabras que te llamen la atención y crear un mensaje nuevo tachando todas las demás

palabras. También se puede realizar un dibujo que cubra las palabras que no sirven en vez de

tacharlas. La primera sesión la hemos dedicado a analizar algunos ejemplos: ¿Qué veis?, ¿por qué hay

palabras tachadas y otras marcadas?, ¿creéis que el texto original hablaba de lo mismo que el

mensaje actual?… Procuro que todos participen. Si alguien no habla, le pregunto. Intento hacerles

ver que ninguna idea u opinión es absurda y que, aunque a priori no sea acertada, puede servir para

continuar un debate. Quiero que estén cómodos y hablen sin complejos.

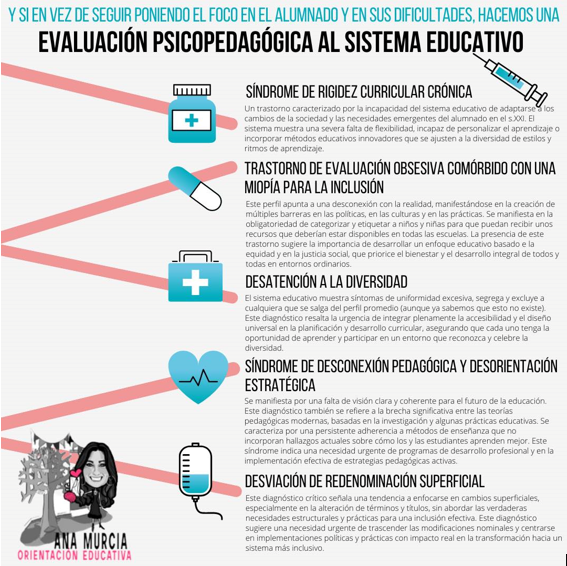

Román (nombre ficticio) faltó a la segunda sesión. Según su evaluación psicopedagógica,

presenta dislexia y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Hablo sobre él con su

maestra de Pedagogía Terapéutica (PT) –nunca lo suficiente– y le pregunto cómo actuar con él. Si ya

tengo complejos en cuanto a las materias que imparto, ni que decir sobre atención a la diversidad o

inclusión (estas «materias» las impartimos todos). Hablamos sobre su timidez, su manera tan adulta

de reflexionar, su vocabulario rico. Cada uno de sus compañeros/as ya tiene hecho al menos un

trabajo. A alguno que otro le ha costado; les he dicho que señalen dos palabras que les llamen la

atención, o bien, las he señalado yo. Otros, en cambio, tienen hasta tres trabajos hechos. Le explico a

Román qué tiene que hacer y parece que entiende todo.

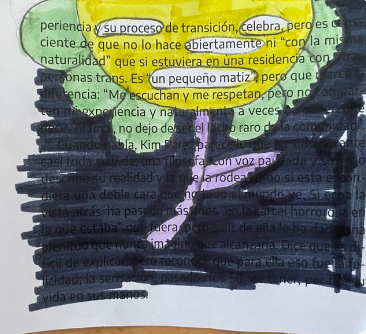

Sigo viendo trabajos de sus compañeros/as y ayudando a quien lo necesita. Media hora

después veo que el texto de Román está igual, no ha tachado nada. Al preguntarle, me responde que

él no sabe dibujar, que no sabe seguir. Sorprendido, le enseño trabajos de los demás. Solo tiene que

tachar con colores o dibujar lo que quiera y como quiera. Se sienta de nuevo y empieza a tachar con

colores las palabras sobrantes. Cinco o diez minutos después me viene con

una hoja de periódico recortada en la que ha rodeado varias palabras desperdigadas: no puedes –

pasar – bajo – el – cielo – de – una – generación – de – rechazo. Lo leo dos o tres veces más, se lo

enseño a sus compañeros/as, lo felicito. Se vuelve a su sitio contento. Esta vez sí que he podido tener al alumno delante para ayudarle.

Suena el timbre y comienzo a elucubrar qué libros tendré que estudiar para que eso no ocurra

de nuevo, a quién debería preguntar. Pero, sobre todo, también pienso en qué he hecho –qué hemos

estado haciendo– para que un niño de 11 años me diga que no quiere dibujar porque piensa que no

se le da bien. Me pregunto de dónde salen esos complejos. Los suyos y los míos.